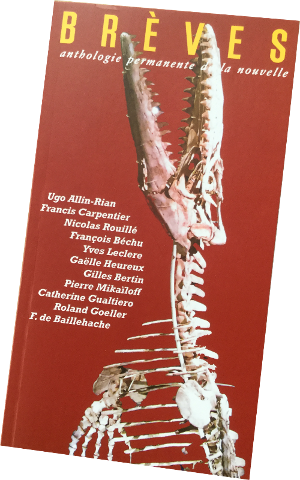

Brèves publie une deuxième de mes nouvelles, Les chênes de Larroque Saint-Georges, dans son n°107 paru fin 2015. La première était Quelque chose est mort dans son n°95 en 2010.

Brèves publie une deuxième de mes nouvelles, Les chênes de Larroque Saint-Georges, dans son n°107 paru fin 2015. La première était Quelque chose est mort dans son n°95 en 2010.

Vous pouvez trouver Brèves dans les librairies ayant un rayon de revues ou la commander en ligne en suivant ce lien.

Si vous aimez ou désirez découvrir la nouvelle contemporaine, Brèves est l’une des revues à lire.

Voici un extrait de Les chênes de Larroque Saint-Georges, presqu’au début :

C’est la première fois depuis que nous habitons ici, voici des années, que je me retrouve dans le parc avant le lever du jour. Je m’arrête à nouveau : je ressens la présence des chênes, comme s’ils étendaient leur feuillage à mes poumons. Le père d’Élisabeth les a plantés quand il a acquis ce domaine, avant la naissance de sa fille, il avait déjà réussi dans la vie. Vingt chênes de chaque côté de l’allée qui remonte au château, c’est comme ça que les gens du coin l’appellent – une grosse maison bourgeoise, en fait. Laissez quarante ans à des chênes et, chaque automne, vous obtenez ça : des bus stationnés sur le bas-côté, des ribambelles de vieux mitraillant les feuillages et la voûte des arbres, des couples de quinquagénaires buvant du vin dans leurs décapotables et des motards déambulant en combinaisons de cuir, casques au coude. Des scènes de films sont tournées là, Élisabeth loue ses chênes deux mille euros la journée. Larroque Saint Georges est son orgueil. Elle s’est endettée pour racheter leurs parts à son frère et à sa sœur. Moi, j’en ai l’usufruit. Un coup de sabre me déchire la poitrine. Élisabeth ! Que vas-tu penser de moi ?

Les chênes de Larroque Saint-Georges, Gilles Bertin, nouvelle — dans BRÈVES n°107, revue littéraire semestrielle, ISSN 0248 46 25 – EAN 978-2-91680-629-7, 160 p. 18 €