.

Photos : Gilles Bertin, DR

.

Photos : Gilles Bertin, DR

Le néon s’éteignit une seconde et se ralluma. Mon visage qui avait disparu réapparut dans le miroir. Je tenais ma tondeuse à barbe et de mon autre main tendais la peau de mon cou pour ne laisser échapper aucun poil. C’est étrange, pensai-je, mais cela peut arriver. Je continuai la progression de la tondeuse vers mon menton.

La lumière s’éteignit à nouveau, puis revint dans une sorte d’hésitation langoureuse, avec une progressivité qui me rassura. Des travaux dans le coin, peut-être. Il s’était écoulé une dizaine de secondes.

Il y en eut une troisième.

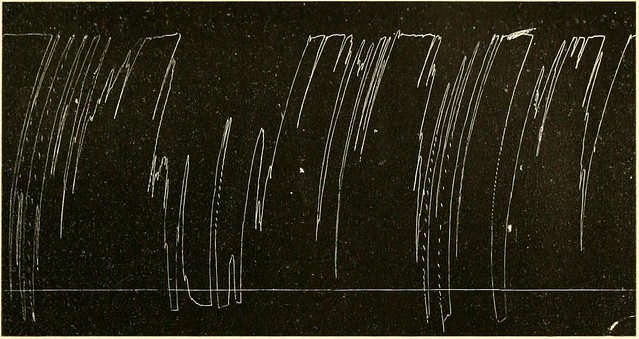

J’arrêtai ma tonte, attendant la suite. L’intervalle entre les coupures raccourcissait, puis il sembla se stabiliser au rythme d’une toutes les deux trois secondes, tel un stroboscope au ralenti. Mon visage réapparaissait de plus en plus stupéfait.

Je posai ma tondeuse et allai au salon. Je n’allumai pas et m’approchai des fenêtres. Dehors dans la nuit finissante, la ville clignotait. Au même rythme que dans la salle de bains. Comme pour adresser un message en morse aux astronautes de la station spatiale. Ou bien à des extra-terrestres en maraude dans ce coin du système solaire. Les deux grandes tours du quartier d’affaires de la Part-Dieu, que l’on surnomme ici le crayon et la gomme, clignotaient aussi. Ainsi que les enseignes rouges sur les toits des quais. Comme le morceau de la basilique de Fourvière qui dépassait au-dessus de l’immeuble en face. Machinalement, je vérifiai qu’il n’y avait personne sur ce toit. Une fois, j’avais vu un couple y faire l’amour couché sur les tuiles, à vingt mètres du sol, et je conservais l’espoir d’en surprendre un nouveau. Je me penchai derrière la fenêtre. En bas, dans la rue, les lampadaires clignotaient aussi.

J’allai chercher mon téléphone et consultai le site du Monde. Rien de neuf depuis la veille. Je me branchai sur le site d’un journal local. Rien non plus. Et sur Facebook. Pareil.

Une dernière fois, cela s’éteignit.

Je dis « une dernière fois », mais je ne savais pas alors que cela n’allait pas se rallumer. J’attendis en vain. Comptant en silence les secondes. Tout était obscur. Comme à la campagne. Dans une forêt. C’était les ténèbres. La nuit. La vraie.

Je m’habillai en vitesse et dévalai l’escalier sans essayer d’appeler l’ascenseur.

J’ouvris la porte sur la rue.

Une masse gris clair gisait sur le trottoir dans la pénombre épaisse. Un corps.

J’hésitai une seconde et me précipitai à son secours. Sous mes doigts, je sentis une tenue de travail au tissu raide. C’était un homme robuste, couché sur le ventre, visage dans le sol. Il avait dû trébucher sévèrement dans la bordure du trottoir. Je pris son poignet, cherchant son pouls.

Il était mort.

Je me relevai, examinai les alentours. C’était une nuit épaisse comme du ciment à prise rapide. J’étais englué dedans déjà, perdu dans ma propre rue. Une lumière rouge diffuse irradiait de l’escalier d’une traboule. Ce quartier en pentes est sillonné de ces passages qui coupent au vif entre les immeubles agenouillés au flanc de la colline. En m’approchant de cette lueur rougeoyante, je trébuchai dans un deuxième corps.

Mort aussi.

Un balai était tombé près de lui comme l’arme d’un soldat. C’est là que je sentis le froid monter de mes reins à mes épaules, ma chemise collée à mon corps par une sueur glacée.

Je m’approchai prudemment de l’escalier. La lumière rouge provenait des feux arrière d’une voiture coincée tout en bas, cul en l’air. Visiblement, elle avait dévalé les marches depuis la rue qui arrivait du dessus. Je descendis vers elle et la contournai. J’allumai la lampe de mon téléphone. Une femme était les jambes sur le volant, tête et torse tassés contre le pare-brise, des cartons répandus autour d’elle parmi une flopée de prospectus pour le candidat du Parti Républicain aux prochaines élections. Je n’avais pas besoin de chercher son pouls pour savoir qu’elle était morte. C’était son décès qui avait provoqué cet accident et non l’inverse, j’en fus certain, sans en avoir de preuves tangibles autres que les deux corps là-haut.

J’eus alors l’idée d’examiner mon téléphone. Plus aucune barre, le réseau était mort.

C’est la fin du monde, pensai-je.

Je partis au hasard. D’autres cadavres gisaient sur les trottoirs et les chaussées. Des lycéens avec leurs besaces. Un vieux chibani emmêlé dans sa canne. Une joggeuse. Un cycliste et son vélo. Il y avait un siège bébé sur le porte-bagages.

Je m’accroupis. L’enfant était versé en biais, crâne dans le sol, ses yeux grands ouverts. Je m’écroulai en chien de fusil sur le goudron, tête dans les mains, mon regard dans son regard mort.

Gilles Bertin

Photos :

Elle était toute en bleu, grunge, pantalon déchiré

grosses joues de bonne fille

Elle tira de son sac une fiche de consultation

au logo de l’Assistance Publique

la relut plusieurs fois

frottant la commissure de ses yeux

pourtant elle ne pleurait pas elle fit ça longtemps

Soudain eut un sourire mystérieux

un printemps sur son visage

Pile à ce moment le soleil joua sur elle

le tatouage de cheval sur son bras galopa

un hôpital de l’Assistance publique défilait avec ses pavillons serrés

il ressemblait à celui d’où elle venait

elle regarda de l’autre côté

Ce fut le fleuve jeté en travers du métro

qu’il franchit avec elle guettant la liste des stations au-dessus des portes

Elle prit sous le siège où elle l’avait rangée une béquille

le rouge de ses ongles était écaillé

Dehors

elle tira du grand sac plat à son épaule un dossier

d’un geste précis le mit dans la gueule d’une poubelle

examina la plaque de la rue

celle de la fausse adresse qu’elle avait donnée pour le dossier

au 126

ou au 127

elle ne savait pas exactement de quel côté

il y avait tant de possibilités

C’était une histoire finie avant d’avoir commencé

à peine inventée

une des multiples histoires qui aurait pu avoir lieu dans cette ville aux couches multiples comme une moussaka

Derrière elle un homme aux cheveux coupés courts cinquantaine polo gris rayé de blanc avait la main dans la gueule de la poubelle

il tourna les pages du dossier

un formulaire de l’Assistance Publique

« Service des enfants assistés »

Il le rangea dans son cartable

La béquille contre la poubelle ressemblait à un étai

La femme avait disparu

Gilles Bertin

Paris, métro lignes 6 et 8, 4 septembre 2015

Lu par Myriam Linguanotto

Photo : Gilles Bertin

Ce poème a initialement été publié ici voici plus de deux ans, le 4 septembre 2015.

Les poèmes de métro publiés ici sont regroupés sous #poemes-de-metro

La forme Poèmes de métro a été inventée par Jacques Jouet, membre de l’Oulipo.

Hello les chatons ça sonne sonne

tintamarre chic et magique

c’est le plus spectaculaire des Noëls

Que cachez-vous donc dans votre sac mauve ?

demande la sentinelle, des pinces de homard ?

Hello les chatons ça sonne sonne

Jetez vos jokers sur la patinoire sur le manège

entre les façades bleues et rouges

c’est le plus spectaculaire des Noëls

Passez derrière le rideau doré

déguster des sushis un capucchino crémeux

Hello les chatons ça sonne sonne

le vieux colombier ses pigeons mécaniques

la rue de Rennes tout au bout Montparnasse

c’est le plus spectaculaire des Noëls

la grande tour parée de lettres dorées

a coiffé son chapeau de mousquetaire

c’est le plus spectaculaire des Noëls

Hello les chatons ça sonne sonne

Paris, bus 96

Gilles Bertin, texte, montage

Florence Larisse, voix

Musique : Extrait de Peer Gynt – Prélude : Morning Mood (E. Grieg) joué par une boite à musique (music box) – Adaptation : Mourioche — licence : LESF — http://www.sound-fishing.net/musique/musique-fete

Image : Par MrHedgeyMan, http://mrhedgeyman.deviantart.com/, Creative Commons Attribution 3.0 License

Ce poème a initialement été publié voici déjà trois ans, le 22 décembre 2014.

Les poèmes de métro publiés ici sont regroupés sur le tag poemes-de-metro

La forme Poèmes de métro a été inventée par Jacques Jouet, membre de l’Oulipo. La villanelle est un poème à forme fixe tel que défini par Joseph Boulmier dans sa villanelle intitulée Villanelle.

Ils sont deux, Mustapha le chef et un jeune black du même âge, leur fourgon blanc garé en travers du trottoir. Ils déchargent un dévidoir multiprises, un projecteur halogène, un percuteur à béton. Ils attaquent le mur du fond, derrière l’escalier.

Nous avons discuté un bon moment du meilleur emplacement : « Ici, m’a expliqué Mustapha, pas possible d’attacher un câble à un 4×4, de démarrer à fond les gamelles pour l’arracher du mur et de partir avec, le désosser tranquille dans un box. »

Ils travaillent au ciment prompt en me racontant leur chantier d’hier. « Une vieille – une femme âgée, corrige Mustapha – toute seule dans une propriété isolée, trois niveaux, de la folie. » Elle leur a donné deux billets. Cinquante chacun… Le black lève la main, écarte ses cinq doigts en éventail – il s’est mis dans le passage pour que je le vois depuis la cuisine, ses dents brillent.

Je les rejoins avec le broc fumant de la cafetière et trois mugs. Mustapha déplie le mode d’emploi du coffre, il est en quinze ou vingt langues comme les notices de montage d’Ikéa.

— Ça va pas être compliqué pour vous, dit Mustapha, vous êtes jeune.

Je monte à l’étage chercher mon matériel informatique. À travers le plancher, je les entends rire. Je redescends avec ma quincaillerie, mes disques durs, ma tablette, mon ordinateur.

— Impeccable, dit Mustapha, ça tient.

Nous discutons un moment du Mac et de l’iPhone en buvant notre café. « Apple, du sacré matos ! » Tout en les écoutant, je me dis que je mettrai un peu d’argent aussi dans ce coffre, du liquide, au cas où… Et Antonina, ses bijoux, bien sûr !

Ils se remettent au travail et je reste là, à discuter avec eux. Ils m’expliquent, « Des coffres, on en installe de plus en plus, ça et des armoires à fusils pour les chasseurs. »

Mes parents n’ont pas voulu en acheter un en même temps que moi, j’aurais eu vingt-cinq pour cent de remise. « Question de principe », a dit papa. Maman n’est pas intéressée par ces choses. Je réfléchis au pourboire pour les deux ouvriers. Je voudrais ni faire condescendant, ni avoir mauvaise conscience, mais je veux qu’ils sentent que je suis de leur côté. Je prépare deux billets dans ma poche, un chacun.

Nous signons le bon de travaux sur le capot du fourgon pendant que le black recharge leur outillage. Je sors mes billets, Mustapha les refuse. Quel con je suis !… Il ne veut pas de mes bons sentiments, je comprends trop bien, il a sa fierté !

— Pour votre collègue, je lui dis alors. Il les prend et me serre la main.

Je contemple mon coffre longtemps, le ciment gris taupe lui fait un collier de fourrure, l’acier mat est épais comme ma cuisse. Je l’éprouve de la main, rien ne bouge… j’ai un mini château-fort dans ma maison ! Il est un peu petit, mais il est suffisant pour nous deux, nos trucs à Antonina et moi, nous n’avons pas de tableaux ni d’or, juste ses bijoux et mes disques durs.

Je remonte travailler à l’étage, je trime plusieurs heures sur mon écran.

Soudain, vers la fin de l’après-midi, une douleur me vrille la mâchoire. Incapable de continuer, je reste devant mon clavier à regarder dehors, je fixe dans la rue en bas l’endroit où ils ont garé leur fourgon ce matin, là où Antonina arrêtera notre voiture ce soir, de retour de son travail. Un goût de métal envahit ma langue et mon palais, comme si Mustapha, vêtu d’une blouse blanche, d’un calot bleuâtre, d’un masque sur la bouche, les mains gantées de latex, sous la lumière boréale d’un projecteur halogène, le jeune black lui tendant des instruments nickelés, m’installait le coffre-fort dans la bouche.

Ma main est figée au-dessus de mon clavier, elle ressemble à une statuette que je viendrais de tirer du coffre. Telle une craie qui crisse, la douleur descend de ma mâchoire à cette main de marbre. Antonina n’est pas au courant, c’est une surprise. J’ai l’impression qu’elle ne va pas aimer ce goût d’acier dans ma bouche.

Jean-Benoît Hépron, Autofictions (2012)

Photos : GB