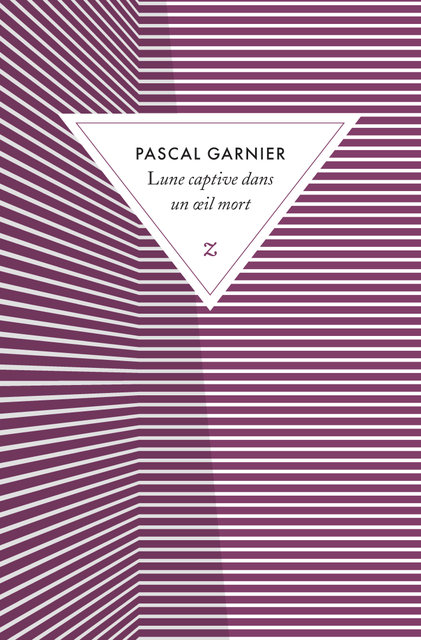

19 août 2014 : je republie ce billet de 2010 pour le seul plaisir de la jouissance éprouvée à lire Pascal Garnier.

Toute sa vie elle avait fait où on lui avait dit de faire […] parce qu’elle pensait sincèrement que si l’on prenait la SNCF comme exemple pour organiser son existence, on pouvait faire son chemin, au travail comme à la maison.

C’est Odette qui pense, mais ça pourrait être son mari Martial, ou Maxime et Marlène. Deux couples qui ont investis dans une résidence sécurisée, Les Conviviales, en Provence, à l’écart de tout village. Portail, gardien, piscine, vidéo-surveillance… Le rêve du retraité aisé début vingtième-et-unième siècle ? Manque de chance, ça se met en travers… comme le climat. Pourquoi ? Faut pas le dire sous peine de gâcher l’infini plaisir procuré par ce roman à la vivacité de gardon. Le genre dont on étire la lecture pour la savourer, la goûter, la garder en bouche.

C’est Odette qui pense, mais ça pourrait être son mari Martial, ou Maxime et Marlène. Deux couples qui ont investis dans une résidence sécurisée, Les Conviviales, en Provence, à l’écart de tout village. Portail, gardien, piscine, vidéo-surveillance… Le rêve du retraité aisé début vingtième-et-unième siècle ? Manque de chance, ça se met en travers… comme le climat. Pourquoi ? Faut pas le dire sous peine de gâcher l’infini plaisir procuré par ce roman à la vivacité de gardon. Le genre dont on étire la lecture pour la savourer, la goûter, la garder en bouche.

Dans ce livre « petit mais costaud » écrit bien avant la chasse aux Roms, ceux-ci jouent un rôle non négligeable, à leur corps défendant, épouvantant les habitants de la résidence, dans des passages jubilatoires.

Ils faisaient chier ces gitans !… Mais qu’est-ce qu’ils étaient beaux, les hommes, les enfants, les femmes…Ils n’étaient ni crasseux, ni dépenaillés. […] Ils semblaient chez eux sous le soleil.

Pascal Garnier, parti en juillet 2010, avait un humour noir extraordinaire. Le sens rare de la comparaison qui ne tombe ni à côté du potage, ni dans la mollesse de l’édredon. Un sacré abattage.

Le végétal, j’aime, c’est fiable, ça cause pas, ça gesticule pas, ça prend son temps, ça se développe en loucedé sous la terre, et quand c’est bien enraciné dans l’enfer, ça ressort et ça étouffe tout, comme un anaconda, un python, un seul gros muscle autour de la planète et couic !… On n’en parle plus. Evidemment que ça allait foirer leur truc de mettre des vieux ensemble, mais ça aurait été pareil avec des jeunes.

Isolés dans cette résidence, à distance du présent et de leur passé, leur vie leur revient dans la gueule. Leurs rêves de départ et ce qu’ils n’en ont pas fait. Leur aisance matérielle a un goût très amer et, dans ce huis-clos aseptisé comme un comprimé de Lexomil, ils vont se foutre les uns sur les autres. Et, en dépit de leur cruauté imbécile, le lecteur en rit. Car Pascal Garnier a à la fois le talent des personnages et des situations. Ainsi que l’art du rebondissement. Le dernier numéro de Brèves, qui lui rend hommage, permet de découvrir son talent à travers plusieurs de ses nouvelles et des textes de personnes qui l’ont bien connu.

Lune captive dans un oeil mort est un roman noir désopilant, « garanti sans moraline », pour reprendre le titre d’un autre talent de l’humour noir, Patrick Declerck. Ses personnages, alors qu’ils sont tous des ratés, restent longtemps dans la tête. C’est qu’en plus de très bien écrire, Pascal Garnier avait un regard acéré et tendre.

Lune captive dans un oeil mort, Pascal Garnier, éd. Zulma, 157 pages, 16 euros et cinquante centimes (Zulma vient de rééditer tous ses romans sous sa belle jaquette « Z »)

Brèves n°93, éd. Du Gué, 144 pages, 12 euros (revue de nouvelles disponible dans certaines très bonnes librairies)