Dimanche 1er septembre, inauguration

Statue municipale enveloppée, socle bâché. Aujourd’hui, 1er septembre 2013, inauguration. Le maire arrache le voile. On est au bord de la Saône, à Lyon, face à la colline où est née la ville, il y a 2000 ans. Vanité.

Lundi 2 septembre, la lyoniaiserie

On m’a écrit pour me dire que « Vanité, oui, sans aucun doute, mais pourquoi « lyoniaiserie », n’est-ce pas un peu fort ? Cela mériterait une explication… » La voici :

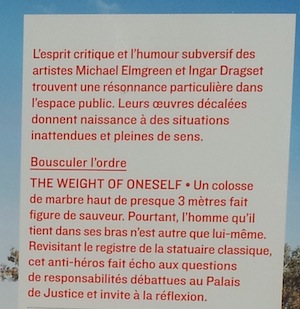

La plaque explicative apposée près de la statue évoque dans l’ordre 1/ un anti-héros, 2/ la Justice 3/ une invitation à la réflexion.

La Justice est en face, dans ce temple néo-classique à 24 colonnes édifié au 19e siècle par Baltard père. Une image solennelle de la justice et de la richesse lyonnaise évidemment destinée à marquer les esprits.

L’anti-héros est l’homme lyonnais (d’ailleurs, pourquoi ce choix d’un homme et pas d’une femme ?) se portant lui-même à travers ces 2000 années d’histoire.

Bien menée par le badaud de passage, la réflexion à laquelle l’invite fermement cette plaque explicative municipale, le conduit de cette grandeur de l’homme lyonnais (3 mètres, soit 50% de plus que le non lyonnais), de cette grandeur de l’homme lyonnais donc à travers les siècles aux richesse et beauté qui en sont le résultat. Regarde ô badaud ce qu’a bâti l’homme lyonnais, cette cathédrale et cette basilique, ce palais de justice et ces tours de la Part-Dieu, ce musée Confluence et ce Grand Stade, le cinéma et les médicaments, Bocuse et l’Abbé Pierre, regarde et constate.

Une lyonnaiserie est — définition Wikipedia — une expression ou un mot évoquant la typicité de Lyon.

Il évince volontairement toutes les pièces non lyonnaises (sans donner les critères de la « lyonnaiserie ») et tous les textes injouables dans un salon pour des raisons techniques. — (Paul Fournel, Guignol – Les Mourguet, page 82, 1995, Éditions du Seuil)

L’homme vu par l’homme lyonnais a une grande idée de lui-même. Vanité, vanité. Jusqu’au nom un peu lourd donné à la statue, THE WEIGHT OF ONESELF, en langue… américaine. L’homme lyonnais est fat.

Tout le monde semble être en terrasse ou se diriger vers une terrasse. Sans oublier les tenues légères de tout ce petit monde. Tu t’attardes devant les boîtes. Cinq enveloppes : deux pour Paris, trois pour le reste du monde. A chacune, un temps de suspension, la bandaison, un coup de téléphone, un rendez-vous dans un bureau encombré de manuscrits, les vitrines de quelques foutues bonnes librairies, Lucioles, Passages, Point d’Encrage, La Hune, L’Ecume des pages, La lucarne des écrivains, L’Atelier, L’arbre à lettres, Sauramp, Coiffard, Aux mots bleus, Ombres blanches… puis… puis le frout du glissement, le claquement du volet de la boîte, le silence qui revient. Là-bas, aux terrasses, comme dans un film sans parole, les gestes chorégraphiques des estivants qui se foutent de ton cinéma intérieur. Quatre

Tout le monde semble être en terrasse ou se diriger vers une terrasse. Sans oublier les tenues légères de tout ce petit monde. Tu t’attardes devant les boîtes. Cinq enveloppes : deux pour Paris, trois pour le reste du monde. A chacune, un temps de suspension, la bandaison, un coup de téléphone, un rendez-vous dans un bureau encombré de manuscrits, les vitrines de quelques foutues bonnes librairies, Lucioles, Passages, Point d’Encrage, La Hune, L’Ecume des pages, La lucarne des écrivains, L’Atelier, L’arbre à lettres, Sauramp, Coiffard, Aux mots bleus, Ombres blanches… puis… puis le frout du glissement, le claquement du volet de la boîte, le silence qui revient. Là-bas, aux terrasses, comme dans un film sans parole, les gestes chorégraphiques des estivants qui se foutent de ton cinéma intérieur. Quatre